管理人のぼやき

- Part1 なぜダウンスイングで腕を振ると安定しないのか?

- Part2 ボディーターンとリストターンのスイングイメージの違い

- Part3 岡本綾子プロのスイングから学ぶボディーターンスイング

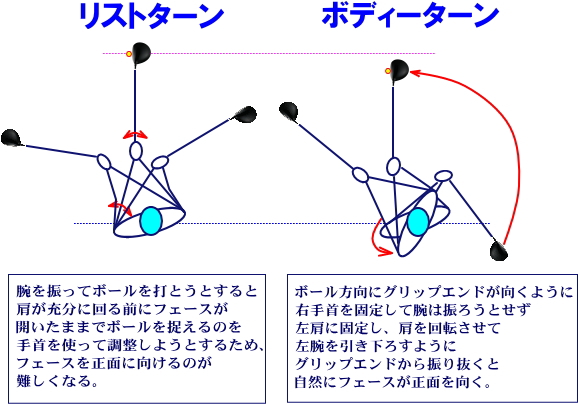

ボディーターンとリストターンのスイングイメージの違い

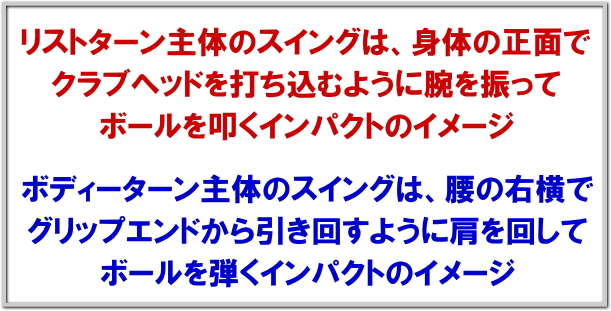

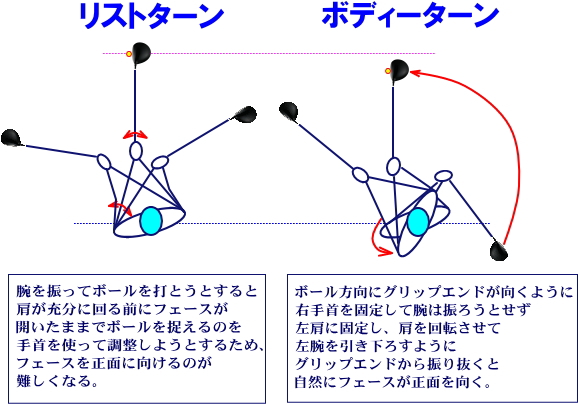

インパクトの瞬間に、積極的に左腕を振り抜いてクラブヘッドを振り回し、

ボールを打ち飛ばそうと意識するリストターン主体のスイング(上)と、

極力腕の振りを少なくして、積極的に肩を回して左腕を引き抜いてグリップエンドからクラブを引き込み、ヘッドが回り込みながら飛び出す勢いでボールを弾き飛ばそうと意識するボディーターン主体のスイング(下)とでは、両者のインパクトのイメージは、下のように違っています。

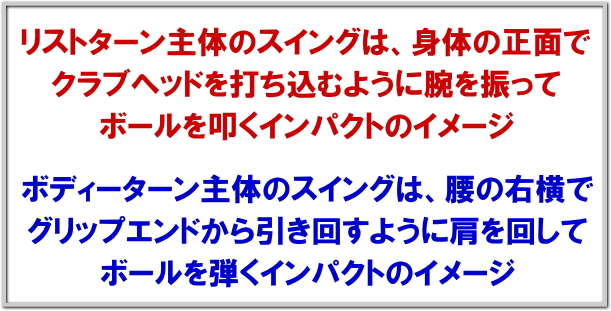

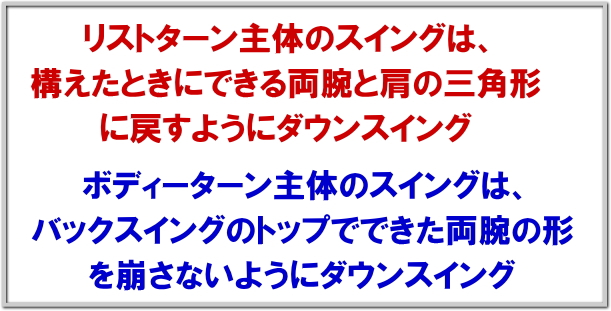

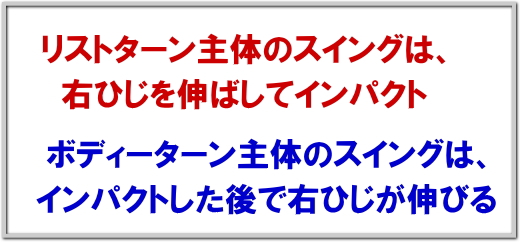

このようにリストターン主体のスイングとボディーターン主体のスイングでは、

ボールを捉える瞬間のインパクトのイメージが大きく異なっているので、

インパクト瞬間のイメージをどのように描いているかで、ダウンスイングのやり方も以下のように大きく違ってきます。

リストターン主体とボディーターン主体とでは、どこの筋肉を使ってクラブを振りボールを正確に遠くまで飛ばすかという原理とか理屈が異なるので、このようにダウンスイングやインパクトのスイングイメージ自体も大きく異なるのです。

ところが、女子プロのように飛距離を出したい、女子プロのようなスイングに少しでも近づけたいと思われた方は、両者のスイングを混同したまま良いとこ取りをしようとして、下半身リードでしっかり腰(お尻)を回しながら腕を振って身体の正面でボールを捉えようとひたすら練習を繰り返されます。

すると、下の写真のように歪なインパクトになり、たちまち打球が乱れ始め、迷路に迷い込みドツボにはまるのです。

「ボディーターンだけではボールは飛ばない」とか、

「ボディーターンでは振り遅れる」とか、「ボールのつかまりが悪くなる」

などの理由を挙げて、腕の振りも必要だとする解説のほとんどが、

ボールを捉える瞬間のイメージについて言及されておられず、

いくらボディーターンを生かしたスイングを修得しようとしても、

身体の正面でボールを捉えるインパクトをイメージしたままだと、いくら腕を振らず両腕の形を崩さずに身体を回してダウンスイングしても、身体がボールに正対したあたりで肩の回転が止まり、慣性力と遠心力によってグリップやヘッドが勝手に回り込んで、フェースが開いたままクラブヘッドが打ち込まれるインパクトになり、自ら腕を振ってリストを反そうとしなければ、ボールのつかまりが悪くなって右方向への打球になるのは当たり前なのです。

それ故、身体の正面でインパクトしようとする限り、

自ら腕を振ってコックを解きながらリストを反(かえ)しヘッドを打ち込むことが不可欠になるのです。

下の男子プロと岡本綾子プロとのインパクト前後のグリップの位置と右手首の角度(コック)やクラブシャフトの角度、腰や肩の回り度合いなどをしっかり比べながら、もう一度見て下さい。

リストターン主体のスイングとボディーターン主体のスイングとが全く異なるスイングであることの決定的な違いは、インパクト瞬間の胸の向きと手首にあり、

上の男子プロのように、ボールを捉える瞬間に腕を振りコックを解いてリストを反(かえ)しながら、身体の正面で狙った方向にクラブフェースを向けてヘッドを打ち込もうとするか、

下の岡本綾子プロのように、バックスイングでコックした手首の角度をキープしたままリストを反(かえ)さずとも、クラブフェースが狙った方向を向くまで身体(お尻と肩)を回し、身体の右横でボールを捉えるかという違いに現われ、

ボールを捉えるインパクトの瞬間には、

リストターン主体のスイングでは、身体の正面でボールをしっかり見ながらコックを解いてクラブヘッドを打ち込もうと意識しますが、

ボディーターン主体のスイングでは、ボールを見る事よりも淀みなく肩を回してグリップからクラブを引き抜き切ることを強く意識します。

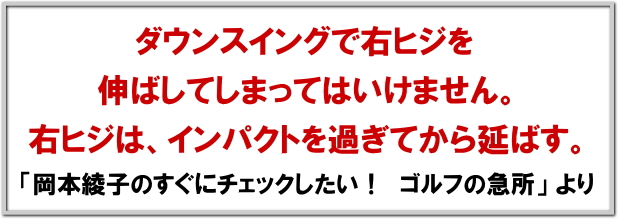

このインパクトのイメージやボールの捉え方(クラブの振り抜き方)の違いは、インパクト直前の右ひじと右手首、つまり右腕の使い方の決定的な違いとなってきます。

即ち、右ひじや右手首の力の入れ方が真逆になり、

ボールを捉える瞬間のクラブシャフトの傾きや、

腰や肩の回り度合いとその向きが大きく違ってくるのです。

ボディーターンのスイングをマスターする上で、認識しておいて欲しいことは、右腕でグリップやクラブヘッドをしっかり遅らせれば遅らせるほど、ヘッドがボールに到達するタイミングを後ろにずらすことが出来るので、

その分肩をしっかり回して、ハンドファーストにグリップエンドからクラブを引き込むことによって、

フェースを狙った方向に向けてボールを捉えるのです。

つまり、トップオブスイングからインパクトまでの限られた経路を、右尻の振り子のリズムの荷重移動による下半身リードからの上半身(肩)の回転という全身の強い筋肉を使ったスイングにするためには、腕の振りという弱い筋肉によるヘッドの動きを出来るだけ避けることが大切なのです。

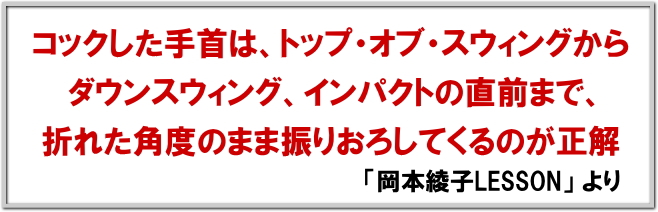

コックした手首は、折れた角度のまま振り下ろしてくるのが正解

右の写真で、インパクトの瞬間グリップを反さずに、右手の平が上(左手の甲が上)を向いている事に注目して下さい。

右の写真で、インパクトの瞬間グリップを反さずに、右手の平が上(左手の甲が上)を向いている事に注目して下さい。

これはバックスイングのトップでの右手グリップの形を保持したまま、身体の回転によって右手の小指側、即ちグリップエンド側からハンドファーストにクラブを引き込み、身体の横でボールを捉えようとするからです。

つまり、腕を振ってクラブを振り回すのではなく、左肩を回して左腕を引き抜き、クラブをグリップ側から引き込むのです。

それ故、インパクトの瞬間は、意識的に左腕を振って手首を反すのでもなければ、遠心力に任せてグリップを振り下ろすのでも、

コックを緩めてヘッドを回し込むのでもなく、

右手グリップの形は決して緩めず、身体と腕とクラブを一体化して身体を回し、インパクト直前に左肩を反(そ)り回すことで右ひじが支点となってクラブが急激にグリップ側から引き込まれヘッドが回り込んでボールを弾き飛ばすのです。

右手グリップの形は決して緩めず、身体と腕とクラブを一体化して身体を回し、インパクト直前に左肩を反(そ)り回すことで右ひじが支点となってクラブが急激にグリップ側から引き込まれヘッドが回り込んでボールを弾き飛ばすのです。

腕を振ろうとせずに、右手グリップを固めたままなので、

腰(お尻)と肩を、いかに回すかがスイングの再現性を左右します。

コックした手首を折れた角度のまま振り下ろしそのまま打ち抜くということは、

手首のコックを解いてリストを反そうとするな!

ということでもあるのです。

それ故、インパクトの瞬間、右手の甲が下(右手の平が上)、左手の甲は上(左手の平が下)を向いているのです。

言い方を変えると、手首のコックを保持したままリストを反さなくてもクラブフェースが狙った方向を向くまで身体を回さなければならないということです。

つまり、インパクトはヘッドを振ろうとするのではなく、踏ん張った左足を軸に右尻を押し出しながら左肩を反(そ)り回して右ひじを支点にクラブをグリップ側から引き込みヘッドが自然に回り込むようにするので、

インパクト瞬間のイメージが全く違ってくるのです。

ボディーターンで打つか、リストターンで打つかは全く異なるスイングであり、単に身体を回して振り遅れたら腕を振って調整すればいい訳ではないのです。

ボディーターンのスイングでは、肩を回す勢いでクラブを引き込みクラブヘッドが回り込む勢いでボールを捉えるので、リストターンのスイングのように意図的にインパクトでコックを解いてクラブヘッドを打ち込む必要はないのです。

腕を振ったりヘッドを打ち込んだ方が、ヘッドスピードが上がって飛距離が伸びると思われるかもしれませんが、腕を振ろうとするとインパクト直前に左腕を引き抜くことが出来きずにムチをしばく原理が働かなくなり飛距離が落ちます。

また、ボディーターンで打とうとしながら、腕を振ることやヘッドを打ち込むことを意識すると、却ってインパクトのタイミングやフェースの向きが乱れ易くなり再現性が低下して打球が安定しなくなります。

逆に、右ひじの曲げや右手グリップのコックが解けないように我慢していないと、遠心力や慣性力で中途半端に腕が振られたりヘッドが外に膨らんだりして、インパクトのタイミングが早まりフェースが開いたままヘッドが回り込みボールを捉えるから、ボディーターンで振ろうとすると、

ボールの捕まりが悪くなり右方向へのスライスが出やすくなるのです。

最悪の場合は、肩が回らずにフェースが開いたまま腕が振り下ろされて、プッシュアウトやシャンクになります。

ところが、多くのスイング解説では腕を振るリストターン系の身体の正面でボールを捉えるインパクトイメージのままで、

肩が充分に回らない分を腕を振ってコックを解いてリストを反しながらヘッドを打ち込むことで補うように指導されており、

身体を回すことと腕を振ってリストを反すことを同調させながら、

フェースをコントロールして正確にボールを捉えなければならなくなり、アマチュアにはとても難しいスイングになってしまうのです。

結局、ボールをしっかり見て上手くヘッドをボールに当てようとすればするほど、インパクト直前に脳が勝手に肩の回転を止めようとしてしまい、瞬間的に肩の回転が遅くなり慣性力で腕が振られてヘッドがボールに到達してしまう手打ちのスイングになってしまい、ボディーターンを生かせなくなるのです。

プロの分解写真を見ていると、

ボールを捉える前に手首を使ってヘッドを打ち込んでいるように見えますが、

これは身体の回転に伴い、右腰に絞り込まれた右ひじが支点となって、

グリップエンド(小指側)からハンマーを叩くようにインサイドに引き込まれ、

「ムチをしばく原理」が働いて自然にヘッドが飛び出しているのが、

あたかも意図的に手首を使って打ち込んでいるように見えているだけです。

ドライバーにしろアイアンにしろ、

ドライバーにしろアイアンにしろ、

左腕のひねりや手首の角度をほんの少し変えるだけでも、

フェースの向きは大きく変わるため、

方向性を安定させる上で最も効果的なのは、インパクト前後では左腕は捻らず(振らず)にグリップは固定して、

腰の回転とともにしっかり肩を回してグリップエンドからクラブを引き回し、

フェースを狙った方向に向けたままボールを弾き飛ばすことなのです。

【ゴルフ】理想的なボディーターンをマスターする秘訣で説明している通り、ボディーターン主体のスイングでは、左の写真のようにバックスイングの終盤で身体の右横に振り上げたグリップを、右腕と右肩僧帽筋に力を入れて振り上げた位置に残したまま、

【ゴルフ】理想的なボディーターンをマスターする秘訣で説明している通り、ボディーターン主体のスイングでは、左の写真のようにバックスイングの終盤で身体の右横に振り上げたグリップを、右腕と右肩僧帽筋に力を入れて振り上げた位置に残したまま、

下半身リードのお尻の回転(ヒップターン)に連動して起こる左肩の回転で左腕を引き下ろし、左腕の引き下ろしによって起こる左手グリップの回転でクラブをグリップエンドからボールに向かって引き回すようにダウンスイングをして、

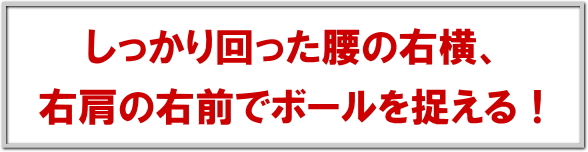

上体がボールに正対しても、決して、右ひじの曲げ、右手首のコックを解いてヘッドを打ち込もうとするのではなく、トップオブスイングで出来た右手グリップのコックを保持したまま、左肩を反(そ)り回して左腕を引き抜きグリップエンドからクラブを引き込むことによって飛び出すヘッドで、身体が充分に回った右腰の横、右肩の右前でボールを捉え、

インパクト直後も肩をしっかり回し切りながら、右ひじの曲げ、右手首のコックをリリースして、飛球線方向を向いた胸の前で、ヘッドが振り抜かれる勢いに任せてグリップを反(かえ)して振り切るのです。

それ故、肩の回転軸がぶれないように上体の前掲を保持したまま、

下半身のリードで肩を回してクラブを引き下ろせば、

腰が飛球線方向を向き、上体は胸をやや開くように左肩上がりとなり、

腰が飛球線方向を向き、上体は胸をやや開くように左肩上がりとなり、

右尻の後を追うように回った右肩が、右ひじを脇腹に回し込みながら、やや右肩下がりになるように回り込んできたところで、

左肩を反(そ)り回してボールを捉えます。

つまり、

つまり、

インパクト直前まで腕を振らないように我慢して、

できる限りバックスイングのトップでの腕の形と上体の前傾角を保持したまま、

お尻と肩を回してボールをヒットしようとするなら、

インパクトは、身体の正面ではなく、

ほとんど右腰の横、右肩の右前で、

左肩上がり右肩下がりで打球方向に胸を張るように左肩を回しながら、左腕を引き抜くようにしてボールを捉えるイメージになるのです。

岡本綾子プロにようにインパクトで肩を回してボールを捉えるボディーターンのスイングでは、コックを解いてリストを反しながらヘッドを打ち込もうとはせずに、肩を回して左腕を引き抜くことでクラブをグリップ側から引き込み、右手首のコックは保持したまま右手の平(左手の甲)が上を向いたグリップを、右ひじを支点に小指側からハンマーヘッドのように回り込ませてボールを捉えるイメージなのです。

インパクト直前にボールを見る視線上をしっかりコックしたままのグリップが先に通過するハンドファーストにして、ヘッドがボールに到達するタイミングを遅らせて、その分、腰(お尻)と肩をしっかり回すことによって、身体の回転でクラブフェースを狙った方向に向けておられるのです。

ですから、インパクトの瞬間は、左肩、左腕、クラブシャフトが一直線になり、インパクト前後でグリップの左右の掌の上下は入れ変わらないのです。

インパクト直前に右ひじを伸ばして右手のコックを解かれているように見えますが、これは身体と一緒に右ひじとグリップが回り込むことによって、正面からはあたかも右ひじを伸ばしているように見えているだけで、決して意識的に右ひじを伸ばしコックを解いてヘッドだけを回し込むのではありません。

つまり、腕は振ろうとせずに、クラブフェースが狙った方向を向くまでしっかり身体を回すことによって、右腰と一緒に右ひじを回し込みながら胸を打球方向に向けるように左肩を回して、

右腰の横でハンドファーストにグリップエンドからクラブを引き込むように左腕を引き抜いて、肩の回転でボールを弾き飛ばすイメージが大切なのです。

その結果として、インパクトの瞬間はお腹が飛球線方向を向くまでお尻が回り込み、淀みのない肩の回転によって左腕が引き抜かれ、

右ひじが支点となって、ムチをしばくように左肩からクラブヘッドまでの大きなスイングアークによって線でボールを打ち抜き、

身体の回転力でボールを弾き飛ばす比率を大きくすることができるのです。

インパクト直後も、意識的にリストを反そうとするのではなく、肩を回してヘッドが振り抜かれるのに合わせて、自然に右ひじと右手首をリリースすることで、

ボールを狙った方向にしっかり弾き飛ばすことができ、

高弾道で曲がりが少なく飛距離の出る打球が打てるのです。

上の男子プロのように、ヘッドを打ち込みながらボールを捉えるリストターンのスイングでは、身体の正面で視線とグリップとクラブヘッドを一直線にしてグリップエンドをおへそに向け、構えた時とほぼ同じグリップの形で、右手首が左手首に被さるように捻りながらボールを捉えています。

身体がボールに正対したあたりで意識的に左足を踏ん張って壁を作り、

腰と肩の回転を緩めて、右ひじを伸ばしながらグリップを落とし込むと同時に、

手首のコックを解きリストを反しながら、

身体の正面あたりでクラブヘッドを打ち込み点でボールを捉えて、

腕の三角形を保持したまま振り抜かれるグリップとともに肩を回して打ち抜かれています。

もし、コックをリリースするタイミングが早くなってしまうと

慣性力と遠心力によって、自分が思っている以上に早くヘッドが回り込み、

グリップより先にクラブヘッドが落ちやすくなります。

極端な場合、下の写真のような歪なインパクトになります。

さらに、肩の回転が緩むとインパクト直後にクラブヘッドがグリップに先行して振り抜かれ、グリップから先のクラブシャフトのみがスイングアークとなって、

クラブの運動量のみでボールを打ち抜く比率が大きくなってしまい、

いくら早く振っても、ボールに体重(身体の回転による運動量)をのせられず

飛距離があまりでません。

また、リストの反りが早くなるので、打球のドローもきつくなり、

打球の方向性が不安定になってしまいます。

ちなみに、大概のゴルフ初心者向けの練習ドリルとして、

などの図解を添えて、

クラブを左右対称に小さく振りながら、

「身体の正面でボールを捉える」とか、

「最初に構えたときの腕の三角形を崩さずにインパクト」とか、

「インパクトでは、身体を開かない」とか、

「インパクトの時に肩を水平にする。」とかに注意して練習をし、

身体の正面でボールを捉えるイメージが作られていきます。

しかし、身体の正面で構えた時と同じように、

肩を水平にして腕の三角形をつくってボールを捉えようとする限り、

大きくバックスイングをして身体の横にクラブを振り上げた場合、

必ずダウンスイングのどこかで腕を振って、

振り上げたグリップを身体の正面まで下ろしながら、

手首のコックを緩めてヘッドを落とさなければ、

イメージ通りのインパクトは再現できません。

それ故、ボディーターン主体のスイングのマスターを目指して、

バックスイングのトップの位置から腕は極力振らずに

下半身リードでお尻を回してグリップエンドからクラブを引き下ろし、

右腰の横でボールを捉えようとしても、

インパクト前後の「ビジネスゾーン」を意識した練習によって身に付けた、

「身体を開かずに、身体の正面で肩を水平にして、

ボールを見る視線上でグリップとヘッドを一直線にして、

ボールを捉える瞬間を真上から見たようなインパクトのイメージ」

を頭に描いて、それにこだわっている限り、

脳はそのイメージ通りの形を作ろうとして、ボールを捉える直前に、

無意識のうちに右ひじを伸ばしたり手首のコックを緩めたりして、

グリップやクラブヘッドを早く落としてしまう、

あるいは、イメージ通りに身体の正面でボールを捉えようとして、

身体がボールに正対したあたりで肩の回転を緩めてしまい、

ダウンスイングの勢い(慣性力)と遠心力によってグリップやヘッドが落ちて、上半身が充分に回らないまま

ボールを見る視線上でグリップとクラブヘッドを一直線にして、

中途半端にボールを打ちにいくことになってしまいます。

その結果、

下の写真のように腰だけが開いた歪な手打ちのインパクトフォームとなって、

グリップエンドからクラブを引き抜いてボールを弾くように捉えることが出来ず、意図しないクラブの振りのみによってフェースが開いたままボールを捉えてしまい、右方向へのプッシュアウトやスライスが多くなってしまうのです。

「身体の開きが早い!」とか、

「クラブが振り遅れている!」とか言われ、

ある程度の経験者が、下半身リードの身体の回転を活かしたスイングを目指してぶつかる壁が、真にこのようなスイングです。

このようなスイングでの腕の振りは意図したものではないので、

ヘッドコントロールが出来ておらず、インパクトのタイミングやクラブフェースの向きがばらつきやすくなり打球の方向性や飛距離が安定しなくなります。

「下半身リードでスイングすると、スライスやプッシュアウトが出やすい。」と言われるのも、

リストターン主体のインパクトのイメージを描いたまま、

右腕のタメを意識せずに腰を回してダウンスイングをすると、

上の写真のようにインパクトで腰だけが開いた状態で、

上半身はボールに正対させたまま右腰の横でヘッドを打ち込んでしまうために、

フェースを開いたままボールをヒットしてしまうからです。

すると、右に出るのはヘッドが遅れてフェースが開いているからと思い込んで、

狙った方向にボールを飛ばすために、

インパクト直前に手首を反してフェースコントロールをしようとして、

結局、意図的に腕を振ってボールを捉えるスイングに戻ってしまい、

いつまで経ってもボディーターン主体のスイングはマスターできないのです。

さらに、過去の私がそうであったように、

アマチュアゴルファーの多くは、ゴルフ雑誌などで見かけるプロの写真のフォームにこだわり過ぎて、

その一瞬のインパクトのフォームを作ろうと意識して身体の回転を止めてしまい、インパクト前後に腕だけが振られる手打ちになってしまうのです。

ですから、ゴルフ雑誌の分解写真にあるような一瞬のフォームにこだわり過ぎてはいけないのです。

スイングチェックをする場合、連続写真かコマ送りやスローモーション再生ができるビデオ映像を見ながら、身体の連続的な動きを確認することがとても重要なのです。

プロゴルファーのスイング連続写真などのインパクトの瞬間は、

スイング動作の流れの中のほんの一瞬を切り取ったものに過ぎず、

決してそのようなフォームをつくろうとして、

身体の回転を止めてボールを打っているという訳ではないのです。

意識すべきは、身体を淀みなくリズミカルに、フィニッシュまで回し切ることです。

身体を淀みなくリズミカルに回し切ることによって作られるヘッドの軌道中に存在するボールを、正確にヒットすることを目指すのです。

そのために、常に淀みなく身体を回して、クラブをスムーズに振り抜ける再現性の高いスイングとそのリズムを身体に覚え込ませるのです。

ビジネスゾーンと言われる真下(地上)にあるボールをしっかり見て、

それにヘッドを上手く当てようとしたからと言って、

必ずしもナイスショットが打てる訳ではなく、

却って、変な力が入ったり、動きが固くなったり、リズムが乱れたりして

ミスショットすることが多くなります。

しっかりとしたフィニッシングフォームをイメージして、

ゆったりとしたリズムで淀みなく、下半身リードでダウンスイングをして、

フィニッシュまで力むことなくクラブを振り抜けた時の方が、

ボールを上手く捉えることが出来、ナイスショットが出る確率は高くなります。

つまり、ボールを打つことを意識し過ぎずに、

素振りと同じ感覚でクラブをフィニッシュまで振り抜けるかが重要であり、

その結果として、ボールを上手く捉えられるかどうかが左右されるのです。

腕を振ろうとしないボディーターン主体のスイングを目指す場合は、

腰がほぼ飛球線(狙った)方向を向き、左肩上がり右肩下がりになって、

胸がやや開いたところまで身体を充分に回してボールを捉えられなければ、

フェースは狙った方向を向きません。

つまり、腰や肩が充分に回るまでヘッドがボールに到達しないように、

グリップやヘッドを遅らせ我慢することが必要になるのです。

大切なことは、右手のコックを解かずに、肩をどこまで回したらクラブフェースが狙った方向を向くか?

を身体の感覚として把握しているかと、

しっかり肩を回してボールを捉えるインパクトのイメージが描けているかです。

つまり、腕を振ってボールを打ち飛ばすリストターン主体のスイングと、下半身リードによる身体の回転で生ずるタメを利用してボールを弾き飛ばすボディーターン主体のスイングとでは、

全く異なる原理でボールをヒットしているので、両者のスイング理論やインパクトのイメージを混同してはいけないのです。

ゴルフのスイング解説を読む場合も、そのことを理解した上で、どちらが主体のスイングを解説するものなのかを見極めることが必要なのです。

本サイトは、女子プロのスイングをお手本に

本サイトは、女子プロのスイングをお手本に